ٹG‰وڈ¤–@ƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒXپEƒGƒEƒٹƒAƒ“

پ،ٹG‰وڈ¤–@ƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒXپEƒGƒEƒٹƒAƒ“

ƒNپ[ƒٹƒ“ƒOƒIƒt‚ةٹض‚·‚éڈî•ٌ‚â’mژ¯پA”يٹQ—ل‚ج“üژèپAˆ«“؟ڈ¤–@”يٹQ‹~چد‚جNo.1ƒTƒCƒg‚إ‚·پB

‚±‚جƒyپ[ƒW‚إ‚حٹG‰وڈ¤–@ƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒXپiƒGƒEƒٹƒAƒ“پj‚جˆ«“؟ژèŒû‚ًŒںڈط‚µ‚ـ‚·پB

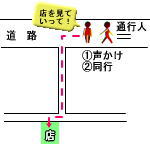

ٹG‰وڈ¤–@‚جƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ج“ء’¥‚حکHڈم‚إƒ`ƒ‰ƒV‚âƒnƒKƒL‚ب‚ا‚ً”z‚èژَ‚¯ژو‚ء‚½گl‚ة‰ïڈê‚إڈ‚µŒ©‚邾‚¯‚إ‚à‚ب‚اŒ¾‚ء‚ؤ“¯چs‚µ“X“à‚ضکA‚êچ‚ف’·ژٹش‚جٹ©—U‚إٹG‰و‚ً”„‚è‚آ‚¯‚é‚ئ‚¢‚¤‚à‚جپB

ٹG‰وڈ¤–@‚جƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ج“ء’¥‚حکHڈم‚إƒ`ƒ‰ƒV‚âƒnƒKƒL‚ب‚ا‚ً”z‚èژَ‚¯ژو‚ء‚½گl‚ة‰ïڈê‚إڈ‚µŒ©‚邾‚¯‚إ‚à‚ب‚اŒ¾‚ء‚ؤ“¯چs‚µ“X“à‚ضکA‚êچ‚ف’·ژٹش‚جٹ©—U‚إٹG‰و‚ً”„‚è‚آ‚¯‚é‚ئ‚¢‚¤‚à‚جپB

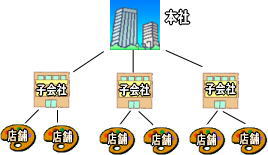

‚©‚ب‚è‘هژè‚جƒOƒ‹پ[ƒv‚ھ•،گ”‚جژذ–¼پA“Wژ¦ڈêپE“X•ـپE‰وکL‚ب‚ا‚ً—p‚¢‚ؤ‘Sچ‘‹K–ح‚إچs‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚ج‘ٹ’kژ–—ل‚ھ–ع—§‚؟‚ـ‚·پBچإ‹ك‚s‚a‚rƒeƒŒƒr‚إ‚à•ْ‰f‚³‚ꂽƒPپ[ƒX‚إ‚·پB

”ق‚ç‚حپuƒGƒEƒٹƒAƒ“پv“™‚جŒ¾—t‚إŒ¾‚ي‚ê‚éژ–‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB

WikipediaپuƒGƒEƒٹƒAƒ“پvپ©”ٌڈي‚ة—ا‚ڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

ٹˆ“®‚ج‹’“_‚حپiگVڈhپAٹ—“cپjپiگ_“cپjپiڈH—tŒ´پAگىچèپjپi’r‘ـپAڈٹ‘ٍپjپiڈa’JپA‰F“s‹{پjپi‹âچہپjپiگى‰zپjپiگ_ŒثپjپiچL“‡پA‹“sپjپi‘هچمپjپiگç—tپA”گپj“™‚جٹe’n‚ج‘ه“sژs‚ً‚ح‚¶‚كٹe’n‚جƒzƒeƒ‹پA“Wژ¦‰ïڈêپA“ءگف‰ïڈê‚ب‚ا‚»‚جٹˆ“®‚ح‘Sچ‘‹K–ح‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

چإ‹ك‚حپAڈH—tŒ´‚ح“P‘ق‚µپAژه‚ةپu‹âچہپv‚إ‚ج”يٹQ•ٌچگ‚ھ‘‚¦‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB

‚؟‚ب‚ف‚ةپA‰ك‹ژ‚ة“Œ‹“s‚ھ‚±‚ج‚و‚¤‚بڈˆ•ھ‚ًڈo‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB

پuٹG‰وڈ¤–@‹ئژز‚ض‚جگِ“üژوچقپ`ƒGƒEƒٹƒAƒ“‚جژہ‘ش‚ئ‚حپHپvŒہ’èŒِٹJپB

ƒٹƒ“ƒNگو‚حŒہ’èŒِٹJ‚ب‚ج‚إ‚ـ‚¸‚حƒپپ[ƒ‹–³—؟‘ٹ’k‚إ‚²‘ٹ’k‚‚¾‚³‚¢پB‘ٹ’kژز‚ةƒٹƒ“ƒNگو‚ً•شگM‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB

پuٹG‰وڈ¤–@‹ئژز‚ض‚جگِ“üژوچقپ`ƒGƒEƒٹƒAƒ“‚جژہ‘ش‚ئ‚حپHپvŒہ’èŒِٹJپB

ƒٹƒ“ƒNگو‚حŒہ’èŒِٹJ‚ب‚ج‚إ‚ـ‚¸‚حƒپپ[ƒ‹–³—؟‘ٹ’k‚إ‚²‘ٹ’k‚‚¾‚³‚¢پB‘ٹ’kژز‚ةƒٹƒ“ƒNگو‚ً•شگM‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB

پ،ٹX“ھƒ`ƒ‰ƒV”z•z‚جٹG‰وڈ¤–@‚حƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ة“–‚½‚é‚جپH

![]() ƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ةٹY“–‚·‚é‚ج‚©پH

ƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ةٹY“–‚·‚é‚ج‚©پH

’تڈي‚جŒؤ‚رچ‚ف‚ئ‚حپA“X‚ج’†پA‚à‚µ‚‚ح“X“ھ‚إ“¹چs‚گl‚ةگ؛ٹ|‚¯‚ً‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB

’تڈي‚جŒؤ‚رچ‚ف‚ئ‚حپA“X‚ج’†پA‚à‚µ‚‚ح“X“ھ‚إ“¹چs‚گl‚ةگ؛ٹ|‚¯‚ً‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پB

ƒCƒپپ[ƒW‚ئ‚µ‚ؤ‰ً‚©‚è‚â‚·‚¢‚ج‚ح”ھ•S‰®‚â‹›‰®‚ب‚ا‚جپu‚¢‚ç‚ء‚µ‚ل‚¢ˆہ‚¢‚وˆہ‚¢‚وپIپv‚ب‚ا‚جŒؤ‚رچ‚ف‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

‚±‚جڈêچ‡‚حƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚جڈًŒڈ‚ئ‚ب‚éپu“¯چs‚µپv‚ئ‚¢‚¤کA‚êچ‚قچsˆ×‚ھ‚ب‚¢ˆ×‚ةƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ة“–‚½‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚½‚¾‚جگ؛‚©‚¯‚¾‚¯‚إ‚·‚©‚çکr‚ً‚آ‚©‚ٌ‚إ‚ذ‚«‚±‚ٌ‚¾‚è‚·‚邱‚ئ‚à‚µ‚ـ‚¹‚ٌپB

‚ئ‚±‚ë‚ھٹG‰وƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚جƒ`ƒ‰ƒV”z‚è‚جگl‚ح‘ه’ï“X‚©‚çڈ‚µ—£‚ê‚ؤ‚¢‚éژ–‚ھ–w‚ا‚إ‚·پB

‚ئ‚±‚ë‚ھٹG‰وƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚جƒ`ƒ‰ƒV”z‚è‚جگl‚ح‘ه’ï“X‚©‚çڈ‚µ—£‚ê‚ؤ‚¢‚éژ–‚ھ–w‚ا‚إ‚·پB

‚±‚ê‚ح‚P‚O‚O‚چ‚â‚P‚O‚چ‚ئ‚¢‚¤‹——£‚جچ·‚ھ‚ ‚éڈêچ‡‚ح–¾‚ç‚©‚إ‚·‚µپu—§‚؟چا‚ھ‚èپA•t‚«‚ـ‚ئ‚¤پAکr‚ً‚آ‚©‚قپv‚ب‚ا‚ھ‚ ‚ء‚½ڈêچ‡‚âپu“X‚ھ‚QٹKپAڈo“ü‚èژ©—R‚ب“X•ـ‚إ‚ب‚¢پv“™‚جڈêچ‡‚ة‚ح‚½‚ئ‚¦“X“ھ‚إ‚جگ؛‚©‚¯‚جڈêچ‡‚إ‚à‹——£‚ةٹض‚ي‚炸ƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚جپu“¯چs‚µپv‚ة‚ ‚½‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پB

‚ـ‚½Œؤ‚رژ~‚ك‚ئ‚¢‚¤ڈًŒڈ‚àژ~‚ك‚é•K—v‚ح‚ب‚•à‚«‚ب‚ھ‚ç‚جگ؛‚©‚¯‚à“–‘Rٹـ‚ـ‚ê‚ـ‚·پB

‚و‚ء‚ؤپA‘ه’ï‚جٹG‰وƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚جڈêچ‡پAٹX“ھ‚إŒؤ‚رژ~‚ك‚ç‚ê‚ؤƒ`ƒ‰ƒV‚ب‚ا‚à—£‚³‚¸‚ة“¯چs‚µ“X•ـ‚ضکA‚êچ‚ـ‚ê‚éˆ×‚ةŒ»چف‚إ‚حپuˆل–@چsˆ×پv‚ئ‚³‚ê‚éƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ة“–‚½‚è‚ـ‚·پB

‚؟‚ب‚ف‚ة‚±‚جژ–‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ئ‚ ‚é‹ئژز‚ةژ؟–âڈَ‚ًڈo‚µ‚½‚ç‚خ‚±‚ج‚و‚¤‚ب‰ٌ“ڑ‚ھ‹A‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

![]() ٹX’†‚إƒ`ƒ‰ƒV‚ً”z‚ء‚ؤ‚¨“X‚ةˆّ‚«چ‚قچsˆ×‚حƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚©پH

ٹX’†‚إƒ`ƒ‰ƒV‚ً”z‚ء‚ؤ‚¨“X‚ةˆّ‚«چ‚قچsˆ×‚حƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚©پH

![]() ‚±‚ê‚ح“X“ھ‚إŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ج‚إƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ة“–‚½‚éپu“¯چs‚µپv‚ئ‚¢‚¤—vŒڈ‚©‚çٹO‚ê‚éپB‚و‚ء‚ؤƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ئ‚حچl‚¦‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB

‚±‚ê‚ح“X“ھ‚إŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ج‚إƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ة“–‚½‚éپu“¯چs‚µپv‚ئ‚¢‚¤—vŒڈ‚©‚çٹO‚ê‚éپB‚و‚ء‚ؤƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ئ‚حچl‚¦‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB

‚½‚¾‚µپA‚±‚ج—ل‚إ‚à‚»‚¤‚إ‚·‚ھپA“X‚©‚ç—£‚ê‚ê‚خ‚à‚؟‚ë‚ٌ‚ج‚±‚ئپA‚½‚ئ‚¦“X“ھ‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚àپAƒ`ƒ‰ƒVپAƒnƒKƒL‚ً“n‚µ‚ؤŒؤ‚ر‚ئ‚كپAگ؛‚©‚¯‚ً‚µپA—§‚؟چا‚ھ‚èپA‚·‚ھ‚è‚آ‚«پAژ‚ة‚حکr‚ً‚آ‚©‚ٌ‚¾‚èپA‚¨‚µ‚ل‚ׂ肵‚ؤ“X‚ةˆّ‚«چ‚ق‚ئŒ¾‚¤ˆêکA‚جچsˆ×‚ح–¾‚ç‚©‚ةƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚جڈًŒڈ‚ة‚ ‚½‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پB

‹ئژز‚ج‰ٌ“ڑ‚ً‚ـ‚ئ‚à‚ة‚¤‚¯‚ئ‚é‚ئپAƒ`ƒ‰ƒV‚ًژَ‚¯ژو‚ء‚½گl‚ھ‚»‚جڈê‚إژ©‚ç‚·‚·‚ٌ‚إ“X•ـ‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

‚ئ‚±‚ë‚ھ‚±‚ٌ‚بگl‚ح‚¢‚é‚ح‚¸‚ھ‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

‚¢‚«‚ب‚èƒ`ƒ‰ƒV‚ً‚à‚ç‚ء‚ؤ‚»‚جڈê‚إ‚·‚·‚ٌ‚إ“ü‚éگl‚ھ‚¢‚é‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH

•K‚¸ٹ©—U‚³‚ê‚é‚و‚¤‚بˆّ‚«‚ئ‚كچsˆ×‚ًژَ‚¯‚ؤ‚¢‚é‚ح‚¸‚إ‚·پB

‚؟‚ب‚ف‚ة‚±‚ج‚و‚¤‚بچsˆ×‚ح“ء’èڈ¤ژوˆّ‚ةٹض‚·‚é–@—¥پu‘و‚Uڈً‚ج‚Sپv‚إ‚±‚ج‚و‚¤‚ة‹Kگ§‚³‚ê‚ـ‚·پB

‚آ‚ـ‚èپثˆل–@چsˆ×‚إ‚·پB

‚Sپ@”ج”„‹ئژز–”‚ح–ً–±’ٌ‹ںژ–‹ئژز‚حپA–K–â”ج”„‚ةŒW‚锄”ƒŒ_–ٌ–”‚ح–ً–±’ٌ‹ںŒ_–ٌ‚ج’÷Œ‹‚ة‚آ‚¢‚ؤٹ©—U‚ً‚·‚邽‚ك‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًچگ‚°‚¸‚ة‰c‹ئڈٹ“™ˆبٹO‚جڈêڈٹ‚ة‚¨‚¢‚ؤŒؤ‚رژ~‚ك‚ؤ“¯چs‚³‚¹‚邱‚ئ‚»‚ج‘¼گ—ك‚إ’è‚ك‚é•û–@‚ة‚و‚è—Uˆّ‚µ‚½ژز‚ة‘خ‚µپAŒِڈO‚جڈo“ü‚è‚·‚éڈêڈٹˆبٹO‚جڈêڈٹ‚ة‚¨‚¢‚ؤپA“–ٹY”„”ƒŒ_–ٌ–”‚ح“–ٹY–ً–±’ٌ‹ںŒ_–ٌ‚ج’÷Œ‹‚ة‚آ‚¢‚ؤٹ©—U‚ً‚µ‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پB

ˆل–@چsˆ×‚إ”ج”„‚µ‚ؤ‚¢‚邨“X‚جٹG‰و‚ھ–{“–‚ة‰؟’l‚ب‚ا‚ ‚é‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پH

پ،ٹG‰وƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ج–â‘è“_‚ئ‚حپH

‚PپjŒ»چف‚إ‚حƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ة–@—¥‚ج‹Kگ§‚ھ‚©‚©‚è‚ـ‚µ‚ؤٹ®‘S‚بˆل–@چsˆ×‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB

‚PپjŒ»چف‚إ‚حƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ة–@—¥‚ج‹Kگ§‚ھ‚©‚©‚è‚ـ‚µ‚ؤٹ®‘S‚بˆل–@چsˆ×‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB

‚آ‚ـ‚èپAˆ«“؟ڈ¤–@‚ئ‚¢‚¤ƒOƒŒپ[‚ب‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚”ئچك‚ئ‚¢‚¤ƒuƒ‰ƒbƒN‚ب‚à‚ج‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ê‚إ‚à‚¨‚ب‚¶‚و‚¤‚ب‰c‹ئ‚ً‘±‚¯‚é‰ïژذ‚ھ‘½گ”‚ ‚éپB

‚Qپj‚Qژںٹ©—U”يٹQ‚ة‚ ‚¤ƒPپ[ƒX‚ھ”ٌڈي‚ة–ع—§‚آپB‚P–‡‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚پA‚Q–‡پA‚R–‡‚ئژںپXچw“ü‚³‚¹‚ç‚ê‚éƒPپ[ƒX‚ھ–ع—§‚؟‚ـ‚·پB

‚RپjƒNƒŒƒWƒbƒg‰ïژذ‚جگRچ¸‚à”ٌڈي‚ةچ‚ٹz‚إ‚ح‚ ‚é‚ج‚¾‚ھگRچ¸‚ھ’ت‚éƒPپ[ƒX‚ھ‘½‚¢پB

‚±‚ê‚ح‚ئ‚ ‚éƒeƒŒƒr‚جژوچق‚ةژ„‚à“¯چs‚µ‚½ژ–‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚·‚ھپAƒLƒƒƒbƒ`‚إ“X‚ةکA‚êچ‚ٌ‚إ‘پپX‚ةڈo‚ؤ‚«‚½گl‚ةƒAƒ“ƒPپ[ƒg‚ًچs‚ب‚ء‚½‚ئ‚±‚ëپA’†‚إƒAƒ“ƒPپ[ƒg‚ً‚ـ‚¸چإڈ‰‚ة‹Lچع‚³‚¹‚ç‚ê‚ـ‚·پB‚»‚±‚ةپu–³گEپvپuƒtƒٹپ[ƒ^پ[پv‚ب‚اڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚éگl‚¾‚¯‚ھ‘پپX‚ةٹJ•ْ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

”½–تپu‰ïژذˆُپvپuژ©‰c‹ئپv‚ب‚اژû“ü‚ھ‚ ‚é•û‚ظ‚ا’·ژٹش‚جچS‘©ٹ©—U‚ًژَ‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

‚Sپjڈ¤•i‚جˆّ“n‚µ‚ھ’x‚¢‚ج‚إƒNپ[ƒٹƒ“ƒOƒIƒtٹْٹش‚ً’´‰ك‚µ‚â‚·‚¢

‚Tپjژہچغ‚ة‚ح‰؟’l‚ج‚ب‚¢ƒVƒ‹ƒNƒXƒNƒٹپ[ƒ“‚ب‚ا‚إ‚à”ٌڈي‚ة–\—ک‚ً‚ج‚¹‚ؤ”„‚ء‚ؤ‚¢‚é‰ïژذ‚ھ‘½‚¢پB–w‚اٹس’è‚·‚é‚ئ“ٌ‘©ژO•¶‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پBپiŒ_–ٌژ‚ة‹M•û‚¾‚¯‚ج“ء•ت‚بٹ„ˆّ‚¾‚©‚ç‚ئ‰½ڈ\–œ‚ئ’lˆّ‚«‚ً‚·‚é‚ھ‚±‚ê‚ح‚»‚à‚»‚à‚ج‰؟’l‚ھ’ل‚¢ˆ×‚ة‚»‚ꂾ‚¯‚ج’lˆّ‚«‚ح‰آ”\‚ب‚ج‚¾‚낤پj

‚Uپj’·ژٹش‚ة‚ي‚½‚éٹؤ‹ض“IپAچS‘©“I‚بٹ©—Uچsˆ×‚ھ–ع—§‚آپB“ءڈ¤–@پAٹe’n‚جڈً—لˆل”½‚ة’ïگG‚·‚é•|‚ê‚ ‚èپB

wiki‚جƒGƒEƒٹƒAƒ“‚àژQچl‚ة

پ،ٹG‰وڈ¤–@‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‰ïژذ‚ج“¦‚°Œûڈم

ˆب‰؛‚ح‰ك‹ژ‚ج’†“r‰ً–ٌˆؤŒڈ‚إ‹ئژز‚ھ‰ٌ“ڑ‚µ‚½ژه‚ب“à—e‚إ‚·پBپiژہکb‚إ‚·پj—خژڑ‚حژ„‚جƒRƒپƒ“ƒg‚إ‚·پB

![]() ٹX’†‚إƒ`ƒ‰ƒV‚ً”z‚ء‚ؤ‚¨“X‚ةˆّ‚«چ‚قچsˆ×‚حƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚©پH

ٹX’†‚إƒ`ƒ‰ƒV‚ً”z‚ء‚ؤ‚¨“X‚ةˆّ‚«چ‚قچsˆ×‚حƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚©پH

![]() ‚±‚ê‚ح“X“ھ‚إŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ج‚إƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ة“–‚½‚éپu“¯چs‚µپv‚ئ‚¢‚¤—vŒڈ‚©‚çٹO‚ê‚éپB‚و‚ء‚ؤƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ئ‚حچl‚¦‚ؤ‚¢‚ب‚¢پBپ©ژہچغ‚ة‚ح‰½ƒپپ[ƒgƒ‹‚à—£‚ꂽ‚ئ‚±‚ë‚إ‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ–¾‚ç‚©‚ةƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ةٹY“–‚·‚éپB

‚±‚ê‚ح“X“ھ‚إŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ج‚إƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ة“–‚½‚éپu“¯چs‚µپv‚ئ‚¢‚¤—vŒڈ‚©‚çٹO‚ê‚éپB‚و‚ء‚ؤƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ئ‚حچl‚¦‚ؤ‚¢‚ب‚¢پBپ©ژہچغ‚ة‚ح‰½ƒپپ[ƒgƒ‹‚à—£‚ꂽ‚ئ‚±‚ë‚إ‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ–¾‚ç‚©‚ةƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ةٹY“–‚·‚éپB

![]() Œ©‚ة—ˆ‚邾‚¯‚إ‚à‚و‚¢‚©‚ç‚ئ‚¢‚ء‚ؤŒؤ‚رڈo‚·چsˆ×‚حپu”ج”„–ع“I‚ً‰B“½‚µ‚½ƒAƒ|ƒCƒ“ƒgƒپƒ“ƒgƒZپ[ƒ‹ƒX‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚©پHپv

Œ©‚ة—ˆ‚邾‚¯‚إ‚à‚و‚¢‚©‚ç‚ئ‚¢‚ء‚ؤŒؤ‚رڈo‚·چsˆ×‚حپu”ج”„–ع“I‚ً‰B“½‚µ‚½ƒAƒ|ƒCƒ“ƒgƒپƒ“ƒgƒZپ[ƒ‹ƒX‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚©پHپv

![]() “–ژذ‚جژذˆُ‚ة‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚ب‹³ˆç‚ح‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB•K‚¸”ج”„–ع“I‚إ‚ ‚éژ|‚ً“dکbٹ©—U“™‚جچغ‚ة‚حچگ‚°‚é‚و‚¤‚ةژw“±‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚ـ‚½پu‰وکL‚إ“‚¢‚ؤ‚¢‚é‚©‚çٹG‰و‚ً”ƒ‚¢‚ة—ˆ‚ب‚¢پv‚ب‚ا‚¢‚¤Œؤ‚رڈo‚µ•û‚ج•û‚ھ‚»‚à‚»‚à•sژ©‘R‚إ‚ ‚èپA‰وکL‚ة—ˆ‚éپپٹG‰و‚ً”ƒ‚¤‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حˆê”ت“Iڈيژ¯‚¾پBپ©ٹG‚ً”„‚肽‚¢‚©‚ç—ˆ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢‚ئŒ¾‚ي‚ب‚¯‚ê‚خ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ج‚ھ–@—¥‚ج‹`–±‚إ‚·پB•sژ©‘R‚ب‚±‚ئ‚ح‚ب‚Œµ‚µ‚¢Œ¾‚¢–َ‚إ‚µ‚©‚ب‚¢پB

“–ژذ‚جژذˆُ‚ة‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚ب‹³ˆç‚ح‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB•K‚¸”ج”„–ع“I‚إ‚ ‚éژ|‚ً“dکbٹ©—U“™‚جچغ‚ة‚حچگ‚°‚é‚و‚¤‚ةژw“±‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚ـ‚½پu‰وکL‚إ“‚¢‚ؤ‚¢‚é‚©‚çٹG‰و‚ً”ƒ‚¢‚ة—ˆ‚ب‚¢پv‚ب‚ا‚¢‚¤Œؤ‚رڈo‚µ•û‚ج•û‚ھ‚»‚à‚»‚à•sژ©‘R‚إ‚ ‚èپA‰وکL‚ة—ˆ‚éپپٹG‰و‚ً”ƒ‚¤‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حˆê”ت“Iڈيژ¯‚¾پBپ©ٹG‚ً”„‚肽‚¢‚©‚ç—ˆ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢‚ئŒ¾‚ي‚ب‚¯‚ê‚خ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ج‚ھ–@—¥‚ج‹`–±‚إ‚·پB•sژ©‘R‚ب‚±‚ئ‚ح‚ب‚Œµ‚µ‚¢Œ¾‚¢–َ‚إ‚µ‚©‚ب‚¢پB

![]() ‚P‚O‚O–œ‚ج’l•t‚¯‚ج‚à‚ج‚ھ‚·‚®‚ة‚W‚O–œپA‚U‚O–œ‚ئ’l‰؛‚°‚ھڈo—ˆ‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‚¨‚©‚µ‚¢‚ئ‚حژv‚ي‚ب‚¢‚ج‚©پH“ء•ت’lˆّ‚«‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¨‚«‚ب‚ھ‚ç‚P‚O‚Oپ“‚ج‚¨‹q‚ة‚»‚ج‚و‚¤‚ب’l’i‚ج‚ـ‚â‚©‚µ‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚حپH

‚P‚O‚O–œ‚ج’l•t‚¯‚ج‚à‚ج‚ھ‚·‚®‚ة‚W‚O–œپA‚U‚O–œ‚ئ’l‰؛‚°‚ھڈo—ˆ‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‚¨‚©‚µ‚¢‚ئ‚حژv‚ي‚ب‚¢‚ج‚©پH“ء•ت’lˆّ‚«‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¨‚«‚ب‚ھ‚ç‚P‚O‚Oپ“‚ج‚¨‹q‚ة‚»‚ج‚و‚¤‚ب’l’i‚ج‚ـ‚â‚©‚µ‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚حپH

![]() “–ژذ‚جڈ¤•i‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حگê–ه‚ج•”ڈگ‚إ“Kگ³‰؟ٹi‚ً‚آ‚¯‚ؤ‚¢‚é‚ئژ©گM‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚¦‚ـ‚·پB’lˆّ‚«‚ح‘½ڈ‚ح‚ ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚ھ‚»‚ê‚ح‰ïژذ‚جƒTپ[ƒrƒX‚إ‚ ‚ء‚ؤŒˆ‚µ‚ؤˆسگ}“IƒZپ[ƒ‹ƒXƒgپ[ƒN‚ب‚ا‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚ـ‚½’·‚¢”NŒژ‚ً‚©‚¯‚ؤƒZƒŒƒNƒg‚µ‚½ٹé‰وڈ¤•i‚إ‚ ‚è‚»‚ê‚ب‚è‚ج”ï—p‚ً‚©‚¯‚ؤ‚¢‚éپBپ©ژہچغ‚جٹG‰و‚ج‰؟’l‚حژsڈê‰؟ٹi‚إگ”گç‰~’ِ“x‚ب‚اپB‘¼ژذ‚إ“¯“™‚ج‰؟’l‚ًŒ©ڈo‚·‰ïژذ‚ًڈذ‰î‚µ‚ë‚ئ‚¢‚ء‚ؤچ،‚ـ‚إ‚Pژذ‚½‚è‚ئ‚à‰ٌ“ڑژَ‚¯‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚ـ‚½“ء•تٹ„ˆّ‚ح‚ظ‚ع‚·‚ׂؤ‚ج‘ٹ’kژز‚ة‹¤’ت‚ج‚±‚ئ‚إپAƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹‰»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB

“–ژذ‚جڈ¤•i‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حگê–ه‚ج•”ڈگ‚إ“Kگ³‰؟ٹi‚ً‚آ‚¯‚ؤ‚¢‚é‚ئژ©گM‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚¦‚ـ‚·پB’lˆّ‚«‚ح‘½ڈ‚ح‚ ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚ھ‚»‚ê‚ح‰ïژذ‚جƒTپ[ƒrƒX‚إ‚ ‚ء‚ؤŒˆ‚µ‚ؤˆسگ}“IƒZپ[ƒ‹ƒXƒgپ[ƒN‚ب‚ا‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚ـ‚½’·‚¢”NŒژ‚ً‚©‚¯‚ؤƒZƒŒƒNƒg‚µ‚½ٹé‰وڈ¤•i‚إ‚ ‚è‚»‚ê‚ب‚è‚ج”ï—p‚ً‚©‚¯‚ؤ‚¢‚éپBپ©ژہچغ‚جٹG‰و‚ج‰؟’l‚حژsڈê‰؟ٹi‚إگ”گç‰~’ِ“x‚ب‚اپB‘¼ژذ‚إ“¯“™‚ج‰؟’l‚ًŒ©ڈo‚·‰ïژذ‚ًڈذ‰î‚µ‚ë‚ئ‚¢‚ء‚ؤچ،‚ـ‚إ‚Pژذ‚½‚è‚ئ‚à‰ٌ“ڑژَ‚¯‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚ـ‚½“ء•تٹ„ˆّ‚ح‚ظ‚ع‚·‚ׂؤ‚ج‘ٹ’kژز‚ة‹¤’ت‚ج‚±‚ئ‚إپAƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹‰»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB

![]() ’·ژٹش‚جٹ©—U‚إ“¦‚°‚ç‚ꂸŒ_–ٌ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ب‚ا‚جکb‚ھ‘½‚¢‚ھ‚ا‚ج‚و‚¤‚ةچl‚¦‚é‚ج‚©پH

’·ژٹش‚جٹ©—U‚إ“¦‚°‚ç‚ꂸŒ_–ٌ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ب‚ا‚جکb‚ھ‘½‚¢‚ھ‚ا‚ج‚و‚¤‚ةچl‚¦‚é‚ج‚©پH

![]() ٹG‰و‚ئ‚ح”ٌڈي‚ةچ‚‰؟‚ب‚à‚ج‚إ‚à‚ ‚èپA‚¶‚ء‚‚è‚ئچl—¶‚µ‚ؤ‘I‚ٌ‚إ‚¢‚½‚¾‚•K—v‚ھ‚ ‚éڈ¤•i‚ئچl‚¦‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB‚إ‚·‚©‚ç•K‘R“I‚ة’·ژٹشچl‚¦‚ç‚ê‚邨‹q—l‚à‚¨‚ç‚ê‚é‚ئچl‚¦‚ـ‚·پBچS‘©‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ب‚ا‚حŒ¾‚¢‚ھ‚©‚è‚إ‚·پBپ©‚±‚ê‚à‹A‚肽‚‚ؤ‚à‹A‚ꂸ‚ةچھ•‰‚¯‚µ‚ؤŒ_–ٌ‚¹‚´‚é‚ً‚¦‚ب‚©‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‘ٹ’kژز‚ھ”ٌڈي‚ة‘½‚¢پB

ٹG‰و‚ئ‚ح”ٌڈي‚ةچ‚‰؟‚ب‚à‚ج‚إ‚à‚ ‚èپA‚¶‚ء‚‚è‚ئچl—¶‚µ‚ؤ‘I‚ٌ‚إ‚¢‚½‚¾‚•K—v‚ھ‚ ‚éڈ¤•i‚ئچl‚¦‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB‚إ‚·‚©‚ç•K‘R“I‚ة’·ژٹشچl‚¦‚ç‚ê‚邨‹q—l‚à‚¨‚ç‚ê‚é‚ئچl‚¦‚ـ‚·پBچS‘©‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ب‚ا‚حŒ¾‚¢‚ھ‚©‚è‚إ‚·پBپ©‚±‚ê‚à‹A‚肽‚‚ؤ‚à‹A‚ꂸ‚ةچھ•‰‚¯‚µ‚ؤŒ_–ٌ‚¹‚´‚é‚ً‚¦‚ب‚©‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‘ٹ’kژز‚ھ”ٌڈي‚ة‘½‚¢پB

![]() ٹG‰و‚ھ’lڈم‚ھ‚è‚·‚é‚©‚ç“ٹژ‘“I‰؟’l‚à‚ ‚é‚ب‚ا‚جگà–¾‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح‚ا‚¤‚©پH

ٹG‰و‚ھ’lڈم‚ھ‚è‚·‚é‚©‚ç“ٹژ‘“I‰؟’l‚à‚ ‚é‚ب‚ا‚جگà–¾‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح‚ا‚¤‚©پH

![]() ‰و‰ئ‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚ةڈم‚ھ‚éڈ¤•i‚à‚ ‚ء‚ؤ‚¨‚©‚µ‚‚ب‚¢پB‚P‚O‚Oپ“ٹشˆل‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚à‚¢‚¢‚«‚ê‚ب‚¢پB‚½‚¾‚»‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚إ‚ح‚ب‚‚ ‚‚ـ‚إ‚à‚¨‹q—l‚جگ¶ٹˆ‚جˆê•”‚ئ‚µ‚ؤ“–ژذ‚حٹ©‚ك‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB“ٹژ‘“I–ع“I‚إ‚ح‚¨ٹ©‚ك‚ح‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚¹‚ٌپBپ©‚±‚ê‚à‚¢‚¢‚ي‚¯‚إپAٹG‰و‚ج‘ٹڈê‚ً’m‚ç‚ب‚¢ڈء”ïژز‚ة‰؟’lٹîڈ€‚ً‚²‚ـ‚©‚·‚و‚¤‚بچ‚‰؟’l‚إ‚ ‚éژ|‚ج•sژہگà–¾‚خ‚©‚èپB

‰و‰ئ‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚ةڈم‚ھ‚éڈ¤•i‚à‚ ‚ء‚ؤ‚¨‚©‚µ‚‚ب‚¢پB‚P‚O‚Oپ“ٹشˆل‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚à‚¢‚¢‚«‚ê‚ب‚¢پB‚½‚¾‚»‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚إ‚ح‚ب‚‚ ‚‚ـ‚إ‚à‚¨‹q—l‚جگ¶ٹˆ‚جˆê•”‚ئ‚µ‚ؤ“–ژذ‚حٹ©‚ك‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB“ٹژ‘“I–ع“I‚إ‚ح‚¨ٹ©‚ك‚ح‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚¹‚ٌپBپ©‚±‚ê‚à‚¢‚¢‚ي‚¯‚إپAٹG‰و‚ج‘ٹڈê‚ً’m‚ç‚ب‚¢ڈء”ïژز‚ة‰؟’lٹîڈ€‚ً‚²‚ـ‚©‚·‚و‚¤‚بچ‚‰؟’l‚إ‚ ‚éژ|‚ج•sژہگà–¾‚خ‚©‚èپB

![]() ڈ¤•i‚جˆّ“n‚µ‚ھƒNپ[ƒٹƒ“ƒOƒIƒtŒo‰كŒم‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚ح‚ب‚؛‚©پH

ڈ¤•i‚جˆّ“n‚µ‚ھƒNپ[ƒٹƒ“ƒOƒIƒtŒo‰كŒم‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚ح‚ب‚؛‚©پH

![]() ڈ¤•i‚ة‚حٹz‘•‚ًژ{‚µ‚ـ‚·پBٹz‚àڈ¤•i‚ج–£—ح‚ًچ‚‚ك‚éˆê•”‚ئچl‚¦‚ـ‚·پB‚±‚ê‚حٹG‚ة‚و‚ء‚ؤ“ء•ت‚ةچى‚é‚à‚ج‚إ‚»‚جٹضŒW‚إ’x‚‚ب‚éژ–‚ح‚²—¹ڈ³‰؛‚³‚¢پBپ©ƒNپ[ƒٹƒ“ƒOƒIƒtٹْٹش“à‚ةژ©‘î‚ةٹG‚ھ“ح‚¯‚خ—âگأ‚ةچl‚¦‚½‚è‰ئ‘°‚ج”½‘خ‚إƒNپ[ƒٹƒ“ƒOƒIƒt‚³‚ê‚é‰آ”\گ«‚ھچ‚‚ـ‚é‚ج‚إ‘—•t‚µ‚ب‚¢‚¾‚¯پB

ڈ¤•i‚ة‚حٹz‘•‚ًژ{‚µ‚ـ‚·پBٹz‚àڈ¤•i‚ج–£—ح‚ًچ‚‚ك‚éˆê•”‚ئچl‚¦‚ـ‚·پB‚±‚ê‚حٹG‚ة‚و‚ء‚ؤ“ء•ت‚ةچى‚é‚à‚ج‚إ‚»‚جٹضŒW‚إ’x‚‚ب‚éژ–‚ح‚²—¹ڈ³‰؛‚³‚¢پBپ©ƒNپ[ƒٹƒ“ƒOƒIƒtٹْٹش“à‚ةژ©‘î‚ةٹG‚ھ“ح‚¯‚خ—âگأ‚ةچl‚¦‚½‚è‰ئ‘°‚ج”½‘خ‚إƒNپ[ƒٹƒ“ƒOƒIƒt‚³‚ê‚é‰آ”\گ«‚ھچ‚‚ـ‚é‚ج‚إ‘—•t‚µ‚ب‚¢‚¾‚¯پB

![]() ‚±‚ê‚حˆظگ«‚ج–£—ح‚ً‚à‚؟‚¢‚ؤŒؤ‚رڈo‚·ƒfپ[ƒgڈ¤–@‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚©پH

‚±‚ê‚حˆظگ«‚ج–£—ح‚ً‚à‚؟‚¢‚ؤŒؤ‚رڈo‚·ƒfپ[ƒgڈ¤–@‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚©پH

![]() ژذ“à‚ج’²چ¸‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚»‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ح‘S‚‚ب‚¢‚µپAƒپپ[ƒ‹“™‚ًچs‚¤ڈêچ‡‚à“Wژ¦‰ï‚â‰وکL‚جکb‘è‚ھ’†گS‚إ‚ ‚é‚ئٹmژہ‚ة‚إ‚ؤ‚¢‚éپBپ©ژذ“à’²چ¸‚ئ‚حپA‚آ‚ـ‚è‰ïژذ‚ج‹‹—^‚ً‚à‚ç‚ء‚ؤ‚¢‚éگl‚½‚؟‚جکb‚ب‚ج‚إ‰ïژذ‚جˆ«Œû‚ً‚©‚¯‚é‚ي‚¯‚ھ‚ب‚¢پB

ژذ“à‚ج’²چ¸‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚»‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ح‘S‚‚ب‚¢‚µپAƒپپ[ƒ‹“™‚ًچs‚¤ڈêچ‡‚à“Wژ¦‰ï‚â‰وکL‚جکb‘è‚ھ’†گS‚إ‚ ‚é‚ئٹmژہ‚ة‚إ‚ؤ‚¢‚éپBپ©ژذ“à’²چ¸‚ئ‚حپA‚آ‚ـ‚è‰ïژذ‚ج‹‹—^‚ً‚à‚ç‚ء‚ؤ‚¢‚éگl‚½‚؟‚جکb‚ب‚ج‚إ‰ïژذ‚جˆ«Œû‚ً‚©‚¯‚é‚ي‚¯‚ھ‚ب‚¢پB

![]() ‚±‚ê‚حŒ_–ٌ–ع“I‚ً‰B‚µ‚ؤŒؤ‚رڈo‚·‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة“–‚½‚ç‚ب‚¢‚ج‚©پHپuŒ©‚ة—ˆ‚邾‚¯‚إ‚¢‚¢‚©‚çپv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚حƒAƒ|ƒCƒ“ƒgƒپƒ“ƒgƒZپ[ƒ‹ƒX‚ة“–‚½‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚©پH

‚±‚ê‚حŒ_–ٌ–ع“I‚ً‰B‚µ‚ؤŒؤ‚رڈo‚·‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة“–‚½‚ç‚ب‚¢‚ج‚©پHپuŒ©‚ة—ˆ‚邾‚¯‚إ‚¢‚¢‚©‚çپv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚حƒAƒ|ƒCƒ“ƒgƒپƒ“ƒgƒZپ[ƒ‹ƒX‚ة“–‚½‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚©پH

![]() ‹t‚ةپu‰وکL‚إ“‚¢‚ؤ‚¢‚é‚©‚çٹG‚ً”ƒ‚¢‚ة—ˆ‚ؤ‚ثپv‚ئ‚¢‚¤‚ظ‚¤‚ھ•sژ©‘R‚إ‚ ‚èپA‰وکL‚ة—ˆ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ح–{—ˆٹG‰و‚ً”ج”„‚µ‚ؤ‚¢‚éڈêڈٹ‚إ‚ ‚é‚©‚ç—ˆ‚ؤ”ƒ‚ء‚½‚±‚ئ‚حŒ_–ٌژز‚جژ©Œبگس”C‚¾پBپ©‚±‚ê‚ح•sژ©‘R‚¾‚©‚猾‚ي‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·‚ھپAٹ®‘S‚بژپ–¼“™•\ژ¦‹`–±ˆل”½‚ئ‚¢‚¤ˆل”½چsˆ×‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پB

‹t‚ةپu‰وکL‚إ“‚¢‚ؤ‚¢‚é‚©‚çٹG‚ً”ƒ‚¢‚ة—ˆ‚ؤ‚ثپv‚ئ‚¢‚¤‚ظ‚¤‚ھ•sژ©‘R‚إ‚ ‚èپA‰وکL‚ة—ˆ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ح–{—ˆٹG‰و‚ً”ج”„‚µ‚ؤ‚¢‚éڈêڈٹ‚إ‚ ‚é‚©‚ç—ˆ‚ؤ”ƒ‚ء‚½‚±‚ئ‚حŒ_–ٌژز‚جژ©Œبگس”C‚¾پBپ©‚±‚ê‚ح•sژ©‘R‚¾‚©‚猾‚ي‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·‚ھپAٹ®‘S‚بژپ–¼“™•\ژ¦‹`–±ˆل”½‚ئ‚¢‚¤ˆل”½چsˆ×‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚·پB

‚ئ‚ة‚©‚پA‚¢‚¢‚و‚¤‚ة“¦‚°Œûڈم‚ً‚µ‚ـ‚·‚ثپB

پ،ƒVƒ‹ƒNƒXƒNƒٹپ[ƒ“‚ء‚ؤ‚ا‚ٌ‚ب‚à‚جپH

Wikipedia‚إپuƒVƒ‹ƒNƒXƒNƒٹپ[ƒ“پv‚إ’²‚ׂé‚ئ

‡@ˆہ‰؟‚إ‚ ‚éپB

‡Aژ†پA•zپA‚»‚ج‘¼پAƒCƒ“ƒN‚جڈو‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚ê‚خ‰½‚ة‚إ‚àˆَچü‚إ‚«‚éپB

‡B‹ب–تˆَچü‚ھ‰آ”\‚إ‚ ‚éپB

‡C‘½گFˆَچü‚ھ—eˆص‚إ‚ ‚éپB

‡Dژتگ^‚جƒlƒK‚©‚ç—eˆص‚ة”إ‚ًچىگ¬‚إ‚«‚éپB

‚ئ‚¢‚¤“ء’¥‚ھ‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·پB‚إ‚·‚©‚çٹَڈ‰؟’l‚ھ‚ ‚è’lڈم‚ھ‚èٹmژہ‚ئ‚©پA‚P‚Q‚O–œ‚ج‚à‚ج‚ً“ء•ت‚ة‚P‚O‚O–œ‚ةٹ„‚èˆّ‚“™‚ج“ء•تٹ„ˆّ“™‚جڈم‘مگف’è‚ة‚حپA”ٌڈي‚ة•‚ھ‚ ‚è‚»‚¤‚إ‚·پB‚ا‚¤‚â‚ç‚»‚ê‚ظ‚ا‚جٹَڈ‰؟’l‚ـ‚إ‚ح‚ب‚³‚»‚¤‚إ‚·پB

‚ـ‚¸‚à‚ء‚ؤ”إ‰و‚ً“ٹ‹@‚ج‘خڈغ‚ئ‚µ‚ؤچw“ü‚·‚é‚ج‚ح‚¨ٹ©‚ك‚µ‚ـ‚¹‚ٌپB”إ‰و‚حٹî–{“I‚ةƒCƒ“ƒeƒٹƒAƒAپ[ƒg‚ئ‚µ‚ؤپA100–‡‚ئ‚©200–‡‚ھچü‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚إ‚·پB‚±‚ꂾ‚¯–‡گ”‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚·‚©‚瑦“ْڈمڈ¸‚·‚é‚ب‚ا‚ج‚±‚ئ‚ح‹H‚إ‚µ‚ه‚¤پB

![]() ژہچغ‚ة‰ك‹ژ‚ج‘ٹ’kژز‚ةٹG‰وچ¸’è‰ïژذ‚ةچ¸’è‚ً—ٹ‚ق‚±‚ئ‚à‘½‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ج‰ïژذ‚إ•S–œ‰~‚·‚é‚à‚ج‚إ‚àپA‚P–œ‰~پ`‚Q–œ‰~’ِ“x‚ج”ƒ‚¢ژو‚è’ٌژ¦ٹz‚µ‚©‚إ‚ؤ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB

ژہچغ‚ة‰ك‹ژ‚ج‘ٹ’kژز‚ةٹG‰وچ¸’è‰ïژذ‚ةچ¸’è‚ً—ٹ‚ق‚±‚ئ‚à‘½‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ج‰ïژذ‚إ•S–œ‰~‚·‚é‚à‚ج‚إ‚àپA‚P–œ‰~پ`‚Q–œ‰~’ِ“x‚ج”ƒ‚¢ژو‚è’ٌژ¦ٹz‚µ‚©‚إ‚ؤ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB

‚؟‚ب‚ف‚ة‚±‚جژي‚ج‹ئژز‚ة‚و‚ˆµ‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‰و‰ئ‚ح

“V–ىٹىچF

ƒLƒ‚

ƒfƒCƒ‹پEƒ^پ[ƒuƒbƒVƒ…

ƒ~ƒbƒVƒFƒ‹پEƒoƒeƒ…

ƒ}پ[ƒeƒBƒچپEƒ}ƒkƒLƒAƒ“

ƒ}ƒ‹ƒRپEƒ}ƒ”ƒچƒ”ƒBƒbƒ`

ƒCƒŒپ[ƒkپEƒپƒCƒ„پ[

ƒAƒ‹ƒtƒHƒ“ƒXپEƒ~ƒ…ƒVƒƒ

ƒNƒٹƒXƒ`ƒƒƒ“پEƒٹپ[ƒXپEƒ‰ƒbƒZƒ“

ƒWƒ‡ƒ“پEƒ‰ƒbƒeƒ“ƒxƒٹپ[

ƒqƒچپEƒ„ƒ}ƒKƒ^

ƒjƒbƒTƒ“پEƒCƒ“ƒQƒ‹

‚ب‚ا‚ھŒ©ژَ‚¯‚ç‚ê‚ـ‚·پB

پi’چپj‚±‚ê‚ç‚ج‰و‰ئ‚ھˆل–@‚بچsˆ×‚ة‰ء’S‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ب‚ا‚ج‚±‚ئ‚إ‚ح‚¢‚ء‚³‚¢‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

پ،‚¨“¾ˆس—l‚ض‚ج“Wژ¦‰ï‚جˆؤ“à‚ة’چˆسپIپI

ˆê“xٹG‚ً”ƒ‚¢‚ـ‚·‚ئپAژں‚ح‚¨“¾ˆس—l‚ئ‚µ‚ؤˆؤ“à‚ھ—ˆ‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚؟‚ب‚ف‚ة‚±‚جˆؤ“à‚ًڈo‚µ‚ؤ—ا‚¢‚©‚حƒAƒ“ƒPپ[ƒg“™‚إژ–‘O‚ة‚ئ‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

’†‚ة‚حپuپ›پ›‰ïˆُƒJپ[ƒhپv‚ب‚ا‚إ”N‰ï”ï‚P‚T‚O‚O‚O‰~‚ب‚ا‚ج”N‰ï”ï‚ًژو‚èپAƒNƒŒƒWƒbƒgƒJپ[ƒh‚ـ‚إ‚آ‚¯‚é‚ئ‚±‚ë‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB

“Wژ¦‰ï‚¾پA‚¨“¾ˆس—l‚ق‚¯‚جŒ©‚邾‚¯‚ج‰ï‚¾‚ب‚اژv‚ء‚ؤ‹Cٹy‚ةچs‚‚ئپA‚±‚جŒم‚جژèŒûڈذ‰î‚جƒpƒ^پ[ƒ“‚ج‚و‚¤‚ة

‚Pپj‚±‚جٹG‚ح‚·‚خ‚炵‚¢–ع‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚é‹M•û‚ة”ƒ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢پB

‚Qپj‚±‚جٹG‚حپA‘O‰ٌ‚ج‚à‚ج‚ئژہ‚حƒZƒbƒg‚إ‚µ‚ؤƒZƒbƒg‚إ‚à‚ء‚ؤ‚¨‚‚ئ‚³‚ç‚ة—ا‚¢پB

‚Rپj‘O‰ٌچw“ü‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¯‚½‚ج‚إپA‰ïژذ‚إ—L–¼‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپBˆê”ت‚ج•û‚ة‚حگâ‘خ‚ة‚¨”„‚肵‚ب‚¢ٹG‚ً“ء•ت‚ة‚¨ڈ÷‚è‚·‚éژ–‚ھڈo—ˆ‚éپB‚¾‚ê‚ة‚àŒ¾‚ي‚ب‚¢‚إ—~‚µ‚¢پB

‚Sپj‚ ‚ب‚½‚ح‚¨“X‚ج‚u‚h‚o‚إ‚·پB‚إ‚·‚©‚炱‚جٹG‚ح‚ ‚ب‚½‚¾‚¯‚ة‚µ‚©‚¨ٹ©‚ك‚إ‚«‚ب‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

‚…‚”‚ƒپEپEپE‚جٹأ‚¢Œ¾—t‚إ‚Q–‡‚R–‡‚ئ”ƒ‚ي‚³‚ê‚é‰H–ع‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB

پu“Wژ¦‰ïپv‚ئ‚حŒ©‚é‰ï‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚ ‚‚ـ‚إ‚àƒJƒ‚‚ًŒؤ‚رٹٌ‚¹‚ؤپu”ج”„پv‚·‚éˆ×‚ج‰ï‚إ‚µ‚©‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB

‚ج‚±‚ج‚±‚ئڈoŒü‚ژ–‚حکT‚جژR‚ج’†‚ض“ü‚ء‚ؤ‚¢‚—r‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‚ب‚¨‚±‚جژ–‚à‹ئژز‚ة’†“r‰ً–ٌ‚جŒًڈآ‚ة‚¨‚¢‚ؤژ؟–âڈَ‚ًڈo‚µ‚½ژ–‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB

![]() “Wژ¦‰ï‚¾پBŒ©‚ة‚‚邾‚¯‚à—ا‚¢‚©‚ç—ˆ‚ؤ‚ئ‚¢‚¤—Uˆّ•¶‹ه‚ح“ءڈ¤–@’ت’B‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚à‚ ‚«‚ç‚©‚ةپu”ج”„–ع“I‚ً‰B“½‚µ‚½Œؤڈo‚µ•û–@پv‚ئŒ¾‚¤Œ`ژ®‚ة‚ ‚½‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚©پH‚ئڈo‚µ‚ـ‚µ‚½پB

“Wژ¦‰ï‚¾پBŒ©‚ة‚‚邾‚¯‚à—ا‚¢‚©‚ç—ˆ‚ؤ‚ئ‚¢‚¤—Uˆّ•¶‹ه‚ح“ءڈ¤–@’ت’B‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚à‚ ‚«‚ç‚©‚ةپu”ج”„–ع“I‚ً‰B“½‚µ‚½Œؤڈo‚µ•û–@پv‚ئŒ¾‚¤Œ`ژ®‚ة‚ ‚½‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚©پH‚ئڈo‚µ‚ـ‚µ‚½پB

![]() “Wژ¦‰ï‚ة—ˆ‚é‚ج‚ة‚»‚à‚»‚àپu”ƒ‚¢‚ة—ˆ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پv‚ئگ³‚µ‚“`‚¦‚é‚ظ‚¤‚ھˆê”ت“I‚ة‚¨‚©‚µ‚¢پB‚ـ‚½“Wژ¦‰ï‚ة—ˆ‚é‚ئ‚¢‚¤ژ–‚حپu”ƒ‚¤پv‚ئŒ¾‚¤ژ–‚ح‚»‚à‚»‚à‰ً‚©‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھڈيژ¯‚إ‚ ‚éپB

“Wژ¦‰ï‚ة—ˆ‚é‚ج‚ة‚»‚à‚»‚àپu”ƒ‚¢‚ة—ˆ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پv‚ئگ³‚µ‚“`‚¦‚é‚ظ‚¤‚ھˆê”ت“I‚ة‚¨‚©‚µ‚¢پB‚ـ‚½“Wژ¦‰ï‚ة—ˆ‚é‚ئ‚¢‚¤ژ–‚حپu”ƒ‚¤پv‚ئŒ¾‚¤ژ–‚ح‚»‚à‚»‚à‰ً‚©‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھڈيژ¯‚إ‚ ‚éپB

‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ب‚ج‚إپA”ƒ‚¢‚ة—ˆ‚ؤ‚ئ–@‚ة’è‚ك‚ç‚ꂽگ³‚µ‚¢ٹ©—U•¶‹ه‚حپA‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚µ‚½‚ç‰c‹ئ‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢‚©‚çڈ¤”„ڈم‚â‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB“Wژ¦ڈê‚â“XپA‰وکL‚ة—ˆ‚é‚ئ‚¢‚¤ژ–‚حگ¢ٹشڈيژ¯‚إٹG‚ً”ƒ‚¤ڈêڈٹ‚¾‚©‚甃‚ي‚³‚ê‚é‚ج‚ح‰ً‚©‚ء‚ؤ‚¢‚邾‚ë‚ئŒ¾‚¤‰ٌ“ڑ‚إ‚µ‚½پB

پث‚و‚ء‚ؤŒ‹ک_

ƒnƒKƒL‚âƒ`ƒ‰ƒVپA“dکb‚ب‚ا‚إ“Wژ¦ڈê‚ةچs‚‚ئŒ¾‚¤ژ–‚حپپٹG‚ً”ƒ‚ي‚³‚ê‚é‚ج‚ھ“–‚½‚è‘O‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ج‚و‚¤‚إ‚·پB

پ،ƒ†پ[ƒ`ƒ…پ[ƒu‚إ‚àƒGƒEƒٹƒAƒ“‚ج“®‰و‚ھ‚إ‚ؤ‚¢‚ـ‚·

‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚ء‚½‚炱‚¤‚ب‚ء‚½‚»‚ج‚P

‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚ء‚½‚炱‚¤‚ب‚ء‚½‚»‚ج‚Q

ٹG‰وƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚جژèŒû‚ھ–{“–‚ة‚و‚‚ي‚©‚è‚ـ‚·پB

Œ³ƒAƒLƒo‚جٹG”„‚肾‚¯‚اژ؟–₵‚ؤپH‚ئ‚¢‚¤ƒXƒŒƒbƒh‚à‚ ‚è‚ـ‚·پB

پ،ٹG‰وڈ¤–@‚جژQچl”»—ل

–{Œڈ‚حپAٹG‰و‚ج“Wژ¦‰ï”ج”„‚ةٹض‚µپAڈ¤“¹“؟‚ًˆي’E‚µ‚½ˆل–@‚ب‚à‚ج‚إŒِڈک—ا‘‚ة”½‚µ–³Œّ‚إ‚ ‚é‚ئ‚µ‚ؤپAƒNƒŒƒWƒbƒg‰ïژذ‚©‚ç‚جگ؟‹پ‚ة‘خ‚·‚éژx•¥‚¢’âژ~‚جچR•ظ‚ً”F‚ك‚½ژ–—ل‚إ‚ ‚éپBپiگآگX’n•ûچظ”»ڈٹڈ\کa“cژx•”•½گ¬‚P‚R”N‚P‚QŒژ‚Q‚V“ْ”»Œˆپ@چT‘iپ@ڈء”ïژز–@ƒjƒ…پ[ƒX‚T‚Rچ†‚X‚Xƒyپ[ƒWپj

–{Œڈ‚حپAٹG‰و‚ج“Wژ¦‰ï”ج”„‚ةٹض‚µپAڈ¤“¹“؟‚ًˆي’E‚µ‚½ˆل–@‚ب‚à‚ج‚إŒِڈک—ا‘‚ة”½‚µ–³Œّ‚إ‚ ‚é‚ئ‚µ‚ؤپAƒNƒŒƒWƒbƒg‰ïژذ‚©‚ç‚جگ؟‹پ‚ة‘خ‚·‚éژx•¥‚¢’âژ~‚جچR•ظ‚ً”F‚ك‚½ژ–—ل‚إ‚ ‚éپBپiگآگX’n•ûچظ”»ڈٹڈ\کa“cژx•”•½گ¬‚P‚R”N‚P‚QŒژ‚Q‚V“ْ”»Œˆپ@چT‘iپ@ڈء”ïژز–@ƒjƒ…پ[ƒX‚T‚Rچ†‚X‚Xƒyپ[ƒWپj

پ،ژ–Œڈ‚جٹT—v

‚wپFŒ´چگپiƒNƒŒƒWƒbƒg‰ïژذپj

‚xپF”يچگپiڈء”ïژزپj

‚`پFٹG‰و”ج”„‹ئژز

‚aپF‚`‚جڈ]‹ئˆُ

‚bپF‚w‚جڈ]‹ئˆُ

‚x‚حپA•½گ¬‚P‚P”N‚P‚OŒژ‚P‚O“ْ‚ةپA‘هژèƒXپ[ƒpپ[‚ج“X•ـ‚ة‚¨‚¢‚ؤگف’u‚³‚ꂽŒآژ؛‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚`‚©‚çٹG‰و‚P“_‚ً‘م‹à‚W‚Q–œ‚X‚O‚O‚O‰~‚إچw“ü‚µپA—§‚ؤ‘ض‚¦ژèگ”—؟‚R‚O–œ‚Q‚V‚T‚O‰~پA•½گ¬‚P‚P”N‚P‚PŒژ‚©‚ç‚P‚U”N‚P‚OŒژ‚ـ‚إ‚P–œ‚W‚W‚O‚O‰~‚ج•ھٹ„•¥‚¢پiڈ‰‰ٌ‚ج‚ف‚Q–œ‚Q‚T‚T‚O‰~پj‚ئ‚·‚éƒNƒŒƒWƒbƒgŒ_–ٌ‚ً‚w‚ئ‚جٹش‚إ’÷Œ‹‚µ‚½پB‚»‚جŒمپA‚x‚ھژx•¥‚ي‚ب‚©‚ء‚½‚½‚ك‚ة‚w‚©‚ç’ٌ‘iپB‚x‚ح‚±‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤپAژں‚ج‚و‚¤‚ةژه’£‚µ‚ؤ‘ˆ‚ء‚½پB

‚P.پ@–{ŒڈŒ_–ٌ‚ة‚حپAˆب‰؛‚جژ–ڈî‚ھ‚ ‚èŒِڈک—ا‘ˆل”½‚إ–³Œّ‚إ‚ ‚éپB–{ŒڈٹG‰و‚حƒVƒ‹ƒNƒXƒNƒٹپ[ƒ“پi”إ‰وپj‚إ‚ ‚ء‚ؤ—¬’ت‰؟ٹi‚ح‚P‚S–œ‚U‚O‚O‚O‰~’ِ“x‚إ‚ ‚é‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA”ج”„‰؟ٹi‚حچ‚ٹz‚إ‚ ‚èپA–\—کچsˆ×‚إ‚ ‚éپBڈ]‹ئˆُ‚a‚ح—تژY‰آ”\‚إ‚ ‚é‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پu‚±‚جٹG‰و‚ح‚¨‹q—l‚ج“ء•ت‚بٹG‚إ‚·پv‚ب‚ا‚ئ‚±‚جگ¢‚ةˆê‚آ‚µ‚©‚ب‚¢‚©‚ج‚و‚¤‚ة‹\‚à‚¤‚µ‚½پB‚a‚ح‚x‚ھŒژ•ٹژx•¥‚¢ٹz‚ھ‚P–œ‚T‚O‚O‚O‰~‚إ‚حژx•¥‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚ئŒ¾‚ء‚½‚ج‚ة‘خ‚µ‚ؤپuژذˆُٹ„ˆّ‚ً“K—p‚·‚é‚©‚çŒژ•ٹژx•¥‚¢ٹz‚ح‚P–œ‰~’ِ“x‚ة‚ب‚éپv‚ب‚ا‚ئگà–¾‚µ‚ؤ‚x‚ً‹\‚à‚¤‚µ‚½پB‚µ‚©‚àپAŒآژ؛‚ة‚¨‚¢‚ؤŒكŒم‚Rژ‚©‚ç‚Wژ‚ـ‚إ–ٌ‚Tژٹش‚ة‚ي‚½‚èŒ_–ٌ‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‹A‘î‚إ‚«‚ب‚¢‚ئ‚ـ‚إژv‚ي‚¹‚½Œ‹‰ت‚ب‚³‚ꂽ‚à‚ج‚إپAڈء”ïژزŒ_–ٌ–@‚Sڈً‚Rچ€‚جژïژ|‚ةڈئ‚炵‚ؤ‚àپA’·ژٹش‚ة‚ي‚½‚é•s‘ق‹ژ‚جٹ©—Uچsˆ×‚إ‚ ‚èˆل–@‚إ‚ ‚éپB

‚Q.پ@–{ŒڈٹG‰و‚حƒVƒ‹ƒNƒXƒNƒٹپ[ƒ“‚إ‚ ‚è—¬’ت‰؟ٹi‚ح‚P‚T–œ‰~’ِ“x‚إ‚ ‚é‚ج‚ةپA‚ ‚½‚©‚à—Bˆê‚جٹG‰و‚إ‚ ‚é‚©‚ج‚و‚¤‚ةپA‚ـ‚½Œژ•ٹژx•¥‚¢ٹz‚ھ‚P–œ‰~’ِ“x‚إ‚ ‚é‚©‚ج‚و‚¤‚ةگ\‚µŒü‚¯‚ؤ‹\‚à‚¤‚µپA‚»‚جŒ‹‰تپA‚x‚حچِŒë‚ةٹׂء‚ؤŒ_–ٌ‚ً’÷Œ‹‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚èپA”„”ƒŒ_–ٌ‚ًچ¼‹\‚ة‚و‚èژو‚èڈء‚·پB

‚R.پ@‚x‚حپA–{ŒڈٹG‰و‚ج‰؟’lپA‰؟ٹi‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‚a‚ج‹\‚à‚¤‚ة‚و‚èپAژہچغ‚و‚è‚à‰؟’l‚ج‚ ‚é‚à‚جپA‰؟ٹi‚جچ‚‚¢‚à‚ج‚ئ‚جچِŒë‚ة‚و‚èŒ_–ٌ‚ً’÷Œ‹‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚é‚©‚çپA”„”ƒŒ_–ٌ‚حچِŒë‚ة‚و‚è–³Œّ‚إ‚ ‚éپB

——R 1.پ@–{ŒڈٹG‰و‚جچىژز‚ح‘½چى‚إپAچى•i‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ح‚R‚O‚O–‡’ِ“x‚جŒ´‰و‚ھ‘¶چف‚·‚邱‚ئ‚ھ‚¤‚©‚ھ‚¦‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپA–{ŒڈٹG‰و‚حƒVƒ‡ƒbƒsƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^پ[‚ج“ءگف‰ïڈê‚إ”„”ƒ‚³‚ê‚é’ِ“x‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚é‚©‚çپA–{ŒڈٹG‰و‚ھ“ء•ت‚ب–ع“I‚إگ§چى‚³‚ꂽŒہ’è”إ‚إ‚ ‚é‚ئ‚©پA‹ة‚ك‚ؤڈگ”‚جŒ´‰و‚µ‚©‘¶چف‚µ‚ب‚¢‚ب‚ا‚جژ–ژہ‚ح‚¤‚©‚ھ‚¦‚ب‚¢پBپ@

ٹeڈط‹’‚ة‚و‚ê‚خ–{ŒڈƒVƒ‹ƒNƒXƒNƒٹپ[ƒ“‚ج—¬’ت‰؟ٹi‚حپA–ٌ‚P‚X–œ‰~پA–ٌ‚P‚S–œ‰~پA–ٌ‚Q‚O–œ‰~پA–ٌ‚P‚S–œ‚T‚O‚O‚O‰~‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚ـ‚½–{ŒڈٹG‰و‚جچىژز‚جچى•i‚إچإچ‚’l‚إژوˆّ‚³‚ê‚éچى•i‚ج‰؟ٹi‚ح–ٌ‚R‚O–œ‰~‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ê‚ç‚ج‰؟ٹi‚ھ‹ئژزٹش‚جژوˆّ‰؟ٹiپi‰µ”„‚è‰؟ٹiپj‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA’†ٹشƒ}پ[ƒWƒ“‚âژèگ”—؟‚ح–ٌ‚R‚Oپ“‚ب‚¢‚µ‚P‚Tپ“’ِ“x‚ئ”F‚ك‚ç‚ê‚éپBپ@

‰¼‚ةپA–{ŒڈٹG‰و‚ج‰µ”„‚è‰؟ٹi‚ھ–ٌ‚R‚O–œ‰~‚إ’†ٹشƒ}پ[ƒWƒ““™‚àچإچ‚—¦‚ج–ٌ‚R‚Oپ“‚ئ‚·‚ê‚خپA–{ŒڈٹG‰و‚ج–ٌ‚W‚R–œ‰~‚ئ‚¢‚¤‰؟ٹi‚حپA‰µ‹ئژز‚©‚çڈء”ïژز‚ـ‚إ‚جٹش‚ة‚Sژز‹ك‚¢’‡”ƒگl‚ھ‘¶چف‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپi‚W‚R–œ‰~پ€‚R‚O–œ‰~پپ‚QپD‚V‚V‚إ‚ ‚è‚PپD‚R‚ج‚Sڈو‚ھ–ٌ‚QپD‚W‚U‚ئ‚ب‚éپjپB‰µ”„‚è‰؟ٹi‚ھ‚P‚S–œ‚T‚O‚O‚O‰~’ِ“x‚إ’†ٹشƒ}پ[ƒWƒ““™‚ھ‚R‚Oپ“‚ئ‚·‚é‚ئ‚Uژز‹ك‚¢’‡”ƒگl‚ھپA‚P‚Tپ“‚ئ‚·‚é‚ئ‚P‚Qژز‹ك‚¢’‡”ƒگl‚ھ‚¢‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚éپBپ@–{ŒڈٹG‰و‚حٹَڈ‰؟’l‚ج‚ ‚é‚à‚ج‚ئ‚حژv‚ي‚ꂸپA‰µ”„‚è‹ئژز‚©‚çڈء”ïژز‚جژè‚ة“n‚é‚ـ‚إ‚جٹش‚ة‘½گ”‚ج’‡”ƒ‚¢‚ھ‰îچف‚µƒ}پ[ƒWƒ““™‚إ‰؟ٹi‚ھ‘ه‚«‚ڈمڈ¸‚·‚é‚ئچl‚¦‚é‚ج‚حچ‡—“I‚إ‚ب‚¢پB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپA–{ŒڈٹG‰و‚حپA’تڈي‚ج—¬’ت‰؟ٹi‚جڈ‚ب‚‚ئ‚à‚R”{‚©‚ç‚TپD‚V”{‹ك‚¢‰؟ٹi‚إ‚`‚©‚ç‚x‚ة”„‚è“n‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپBپ@–{ŒڈٹG‰و‚جچىژز‚ھˆ¤چDژز‚ج‘½‚¢‚±‚ئ‚إ’m‚ç‚ê‚é”إ‰و‰ئ‚¾‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA“ء•ت‚بٹَڈ‰؟’l‚ھ‘¶چف‚·‚é‚ئ‚حچl‚¦‚ھ‚½‚¢–{ŒڈٹG‰و‚ً‘O‹L‚ج‚و‚¤‚ب‰؟ٹi‚إ”ج”„‚·‚邱‚ئ‚حپA’ک‚µ‚•s‘ٹ“–‚ب‰؟ٹi‚ة‚و‚é”ج”„‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚ي‚´‚é‚ً‚¦‚ب‚¢پB

‚Q.پ@ˆê•ûپA‚a‚ح‚x‚ض‚جٹ©—U‚ة‚¨‚¢‚ؤپA–{ŒڈٹG‰و‚حپu‚¨‹q—l—p‚ج“ء•ت‚جٹGپv‚ئچگ‚°‚ؤ‚¢‚é‚ھپA•K‚¸‚µ‚à‚x‚ھژه’£‚·‚é‚و‚¤‚بپu—Bˆê‚جٹGپv‚ئ‚¢‚ء‚½‚±‚ئ‚ًˆس–،‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚پA‚x‚ھ–{ŒڈٹG‰و‚ًٹَڈ‚ب‰؟’l‚ً—L‚·‚é‚ئŒë‰ً‚µ‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپAˆل–@‚بٹ©—U‚ئ‚ـ‚إ‚ح•]‰؟‚إ‚«‚ب‚¢پB‚ـ‚½پA‚x‚ئ“¯چs‚µ‚½ژز‚حپA‰ئ‘°‚ئ‘ٹ’k‚µ‚ب‚¢‚ئŒˆ‚ك‚ç‚ê‚ب‚¢‚ئ‚µ‚ؤ‚»‚جڈê‚إ‚جŒ_–ٌ‚ً‹‘‚ٌ‚إ‚¨‚èپAŒ_–ٌ‚ج“à—e‚ًٹm”F‚·‚éژٹش“I‚ب‰ة‚ھ‚ب‚©‚ء‚½‚ئ‚ـ‚إ‚ح”F‚ك‚ھ‚½‚¢پB‚ق‚µ‚ëپA‚x‚ح–{ŒڈٹG‰و‚ً—~‚µ‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ ‚èپA–{Œڈ—§‚ؤ‘ض‚¦•¥‚¢Œ_–ٌڈ‘‚ًچىگ¬‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚«‚ة‚حپA–{ŒڈٹG‰و‚ً”ƒ‚¤‚±‚ئ‚و‚è‚à‘پ‚‹A‘‚½‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپAژ©‚ç–]‚ٌ‚إ–{Œڈ”„”ƒŒ_–ٌ‚ً’÷Œ‹‚µ‚½‚ج‚¾‚©‚çپA‚½‚ئ‚¦‚x‚ھŒ_–ٌ‚ة•sٹµ‚ê‚إ‚ ‚ء‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپAŒ_–ٌ‚µ‚½‹àٹz‚ھ‚¢‚‚ç‚إ‚ ‚é‚©‚ً‘S‚ٹm”F‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤ڈd‘ه‚ب—ژ‚؟“x‚ھ‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚ح”غ’è‚إ‚«‚ب‚¢پB

‚R.پ@‚µ‚©‚µپA‚a‚حٹ©—U‚ةچغ‚µ‚x‚ة‘خ‚µ–{ŒڈٹG‰و‚ج‰؟ٹi‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‹ï‘ج“I‚بژ‘—؟‚ًژ¦‚µ‚ب‚ھ‚çژذˆُٹ„ˆّ‰؟ٹi‚ً“K—p‚·‚éژ|پAŒژ•ٹژx•¥‚¢ٹz‚ة‚آ‚¢‚ؤژہچغ‚جژx•¥‚¢ٹz‚ج”¼•ھ‹ك‚¢ٹz‚ج‚P–œ‰~’ِ“x‚ة‚ب‚éژ|‚ًچگ‚°‚½‚±‚ئ‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚éپBپ@‚»‚¤‚·‚é‚ئپA‚a‚حپA‚x‚ة‘خ‚µ‚ؤ–{ŒڈٹG‰و‚ج‰؟ٹiپAŒژ•ٹژx•¥‚¢ٹz‚ة‚آ‚¢‚ؤڈd‘ه‚بŒë‰ً‚ًگ¶‚¶‚³‚¹‚©‚ث‚ب‚¢‚و‚¤‚ب•û–@‚إٹ©—U‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ئ‚ب‚éپB‚x‚جڈd‘ه‚ب—ژ‚؟“x‚ًچl‚¦چ‡‚ي‚¹‚ؤ‚àپA–{ŒڈٹG‰و‚ج‰؟ٹi‚ب‚ا‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚x‚ةڈd‘ه‚بŒë‰ً‚ًگ¶‚¶‚³‚¹‚é‚و‚¤‚ب•û–@‚ً—p‚¢‚½‚a‚ة‚و‚éٹ©—Uچsˆ×‚ح‹ة‚ك‚ؤ•s‘ٹ“–‚ب•û–@‚إ‚ ‚éپB

‚S.پ@‚x‚ح‚a‚ة‘خ‚µ‚ؤŒژ•ٹژx•¥‚¢ٹz‚ئ‚µ‚ؤ‚P–œ‚T‚O‚O‚O‰~‚à‚ج•‰’S‚ح‚إ‚«‚ب‚¢‚ئچگ‚°‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚a‚ھ‚w‚جڈ]‹ئˆُ‚b‚ة‚»‚جژ|‚ًچگ‚°‚½Œ`گص‚ح‚ب‚¢پBٹ„•ٹ”ج”„–@‚ح‰كڈè—^گM‚ً–hژ~‚·‚é‚و‚¤“w‚ك‚邱‚ئ‚ًٹ„•ٹ”ج”„‹ئژز“™‚ة‹پ‚ك‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚±‚ëپA‚b‚ح‚x‚ج”Nژû‚ًٹm”F‚µ‚½‚ج‚ف‚إپA‚»‚جژx•¥‚¢”\—ح‚ًٹm”F‚µ‚½Œ`گص‚ح‚ب‚پA‚a‚ة‘خ‚µ‚x‚جژx•¥‚¢”\—ح‚ًٹm”F‚µ‚½Œ`گص‚à‚ب‚¢پB‚»‚¤‚·‚é‚ئپA–{Œڈ”„”ƒŒ_–ٌپE–{Œڈ—§‚ؤ‘ض‚¦•¥‚¢Œ_–ٌ‚حپA‰كڈè—^گM‚ئ•]‰؟‚·‚ׂ«‚©‚ا‚¤‚©‚ح•ت‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA‹ة‚ك‚ؤ•s‘ٹ“–‚ب•û–@‚ة‚و‚ء‚ؤ’÷Œ‹‚³‚ꂽ‚à‚ج‚ئŒ¾‚ي‚´‚é‚ً‚¦‚ب‚¢پB

‚T.پ@ˆبڈم‚ج‚ئ‚¨‚èپA–{ŒڈٹG‰و‚ج‰؟ٹi‚حˆê”ت‚ج—¬’ت‰؟ٹi‚ج–ٌ‚R”{‚©‚ç–ٌ‚TپD‚V”{‚ئ‹ة‚ك‚ؤ•s‘ٹ“–‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئپA‚»‚ج‰؟ٹi‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح‚x‚ج—ژ‚؟“x‚à”غ’è‚إ‚«‚ب‚¢‚à‚ج‚جپA‚a‚ة‚و‚è‚x‚ھڈd‘ه‚بŒë‰ً‚ً‚µ‚©‚ث‚ب‚¢‚و‚¤‚ب•û–@‚ة‚و‚éٹ©—U‚ًژَ‚¯‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئپA—§‚ؤ‘ض‚¦•¥‚¢Œ_–ٌ‚ج’÷Œ‹‚جچغ‚ة‚à‚x‚ة‘خ‚µ‚ؤŒژ•ٹژx•¥‚¢ٹz‚جٹm”F‚·‚炳‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚¤‚©‚ھ‚ي‚ê‚邱‚ئ‚ب‚ا‚ًچl‚¦چ‡‚ي‚¹‚é‚ئپA–{Œڈ”„”ƒŒ_–ٌ‚حپAڈ¤“¹“؟‚ًˆي’E‚µ‚½ˆل–@‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚ؤپAŒِڈک—ا‘‚ة”½‚µ–³Œّ‚إ‚ ‚é‚ئچl‚¦‚éپBپ@–{Œڈ—§‚ؤ‘ض‚¦•¥‚¢Œ_–ٌ‚حپAٹ„•ٹچw“ü‚ ‚ء‚¹‚ٌ‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ة‘ˆ‚¢‚ح‚ب‚پA–{ŒڈٹG‰و‚حژ؛“à‘•ڈü•i‚ئ”F‚ك‚ç‚ê‚é‚ج‚إٹ„•ٹ”ج”„–@‚ة’è‚ك‚ç‚ꂽژw’èڈ¤•i‚إ‚ ‚éپBپ@ˆبڈم‚ج‚ئ‚¨‚èپA–{Œڈ”„”ƒŒ_–ٌ‚حŒِڈک—ا‘‚ة”½‚µ–³Œّ‚إ‚ ‚èپA–{Œڈ—§‚ؤ‘ض‚¦•¥‚¢Œ_–ٌ‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‚x‚ح‚w‚ة‘خ‚µ‚ؤ–{Œڈ”„”ƒŒ_–ٌ‚ج–³Œّ‚ًژه’£‚إ‚«‚é‚ج‚إپA‚x‚ج‚»‚ج‘¼‚جژه’£‚ة‚آ‚¢‚ؤ”»’f‚·‚é‚ـ‚إ‚à‚ب‚‚w‚جگ؟‹پ‚ة‚ح——R‚ھ‚ب‚¢پB

پ،‰ًگà

–{Œڈ‚حٹG‰وƒVƒ‹ƒNƒXƒNƒٹپ[ƒ“‚ج‚¢‚ي‚ن‚é“Wژ¦‰ï”ج”„‚ةٹض‚·‚éژ–—ل‚إ‚ ‚éپB“Wژ¦‰ïڈê‚جŒآژ؛‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚Tژٹش‚à‚ج’·ژٹش‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤپAژx•¥‚¦‚ب‚¢‚ج‚إچw“ü‚إ‚«‚ب‚¢‚ئڈq‚ׂؤ‚¢‚éڈء”ïژز‚ة‘خ‚µ‚ؤپA’تڈي‚ج—¬’ت‰؟ٹi‚ج–ٌ‚R”{‚©‚ç–ٌ‚TپD‚V”{‚ج‰؟ٹi‚جƒVƒ‹ƒNƒXƒNƒٹپ[ƒ“‚ًپAپuٹَڈ‰؟’l‚ھ‚ ‚éپv‚ئ‚©پuژذˆُٹ„ˆّ‚ة‚·‚é‚©‚çŒژپX‚جژx•¥‚¢ٹz‚ھˆہ‚‚ب‚éپv‚ب‚ا‚ئ‹•‹U‚جگà–¾‚ً‚µ‚ؤپAچ‚ٹz‚ب—§‘ض•¥‚¢Œ_–ٌ‚إ’÷Œ‹‚³‚¹‚½‚ئ‚¢‚¤“TŒ^“I‚بژلژز‚ً‘_‚ء‚½ٹG‰و‚ج“Wژ¦‰ïڈ¤–@‚ةٹض‚·‚éژ–—ل‚إ‚ ‚éپBڈء”ïژز‚حپAژ–‹ئژز‚ة‚و‚é‰؟ٹi‚جگà–¾‚âڈ¤•i‚ج•iژ؟‚ة‚آ‚¢‚ؤ‹•‹U‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئژه’£‚µ‚ؤپAŒِڈک—ا‘ˆل”½‚ة‚و‚é–³ŒّپAچ¼‹\‚ة‚و‚éژوڈءپAچِŒë‚ة‚و‚é–³Œّ‚ًژه’£‚µ‚ؤپAƒNƒŒƒWƒbƒg‰ïژذ‚©‚ç‚ج—§‘ض‹àگ؟‹پ‚ً‹‘”غ‚µ‚ؤ‘ˆ‚ء‚½پB

–{Œڈ”»Œˆ‚إ‚حپA”ج”„‰؟ٹi‚ھژsڈê‰؟ٹi‚ج‚R”{‚©‚ç‚TپD‚V”{‚إ‚ ‚è–\—ک‚إ‚ ‚邱‚ئپAŒژ•ٹ‰؟ٹi‚ة‚آ‚¢‚ؤگà–¾‚àٹm”F‚à‚¹‚¸پAژx•¥‚¢”\—ح‚ًٹm”F‚µ‚½Œ`گص‚à‚ب‚¢‚ب‚اپA‹ة‚ك‚ؤ•s‘ٹ“–‚ب•û–@‚ة‚و‚è’÷Œ‹‚³‚ꂽ‚à‚ج‚ئŒ¾‚ي‚´‚é‚ً“¾‚ب‚¢‚±‚ئ‚ب‚ا‚ً‘چچ‡‚µ‚ؤپAŒِڈک—ا‘‚ة”½‚·‚é‚à‚ج‚ئ”F‚ك‚ؤپAƒNƒŒƒWƒbƒg‰ïژذ‚©‚ç‚جگ؟‹پ‚ً”F‚ك‚ب‚©‚ء‚½پB”„”ƒŒ_–ٌ‚ج‰؟ٹiپA”ج”„•û–@‚ج‚³‚ـ‚´‚ـ‚ب–â‘èپAƒNƒŒƒWƒbƒgŒ_–ٌ‚ة‚¨‚¢‚ؤڈء”ïژز‚جژx•¥‚¢”\—ح‚ً–³ژ‹‚µ‚½—^گM‚ج—L‚è—l‚ب‚ا‚ج–â‘è“_‚ب‚ا‚ً–ش—…“I‚ةڈE‚¢ڈم‚°‚ؤپA‘چچ‡“I‚ةڈ¤“¹“؟‚ًˆي’E‚·‚é‚ئ‘¨‚¦‚ؤپAŒِڈک—ا‘ˆل”½‚ةٹY“–‚·‚é‚ئ‚µ‚½‚à‚ج‚إپA‘ٹ’k‹ئ–±‚ة‚¨‚¯‚é‚ ‚ء‚¹‚ٌ‚جچغ‚جژQچl‚ة‚ب‚éژ–—ل‚إ‚ ‚éپB

ڈء”ïژزŒ_–ٌ‚ة‚آ‚¢‚ؤŒِڈک—ا‘ˆل”½‚ً”F‚ك‚½ژ–—ل‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAŒ´–ىڈ¤–@‚ةٹض‚µ‚ؤ‰؟ٹi‚â”ج”„•û–@‚ھ•s“–‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ب‚ا‚©‚çŒِڈک—ا‘ˆل”½‚ئ‚µ‚½”»ŒˆپAƒlƒYƒ~چu‚ة‚آ‚¢‚ؤŒِڈک—ا‘ˆل”½‚ئ‚µ‚½”»Œˆ‚ب‚ا‚ھ‚ ‚éپB

پ،ژQچl”»—ل

پE –¼Œأ‰®’n”»ڈ؛کa‚T‚V”N‚XŒژ‚P“ْپ@”»—لژ•ٌ‚P‚O‚U‚Vچ†‚W‚Tƒyپ[ƒWپiŒ´–ىڈ¤–@‚ة‚آ‚¢‚ؤŒِڈک—ا‘ˆل”½‚ئ‚µ‚½ژ–—لپj

پE ’·–ى’n”»ڈ؛کa‚T‚Q”N‚RŒژ‚R‚O“ْپ@”»—لژ•ٌ‚W‚S‚Xچ†‚R‚Rƒyپ[ƒWپi“V‰؛ˆê‰ئ‚ج‰ï‚ة‚و‚éƒlƒYƒ~چu‚ة‚آ‚¢‚ؤŒِڈک—ا‘ˆل”½‚ئ‚µ‚½ژ–—لپj

پE گ·‰ھٹب”»•½گ¬‚P‚Q”N‚RŒژ‚U“ْپ@”»—لڈW–¢“oچعپiٹwڈK‹³چق‚ج–K–â”ج”„‚ة‚آ‚¢‚ؤ‹ئژز‚جگM‹`‘¥ˆل”½‚ً——R‚ةگ؟‹پ‹àٹz‚ًŒ¸ٹz‚µ‚½ژ–—لپj

پ،ٹG‰وڈ¤–@ƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚ج”يٹQ‚ة‚ ‚ء‚½‚ç

‚PپjƒNپ[ƒٹƒ“ƒOƒIƒtٹْٹش‚إ‚ ‚ê‚خ‘¬‚â‚©‚ةƒNپ[ƒٹƒ“ƒOƒIƒt‚ًچs‚ب‚¤‚±‚ئپB

‚Qپj’†“r‰ً–ٌ‚à‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBŒ_–ٌŒoˆـ‚ة‚¨‚©‚µ‚ب“_‚ھ‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚©پH‚ـ‚¸‚حگ®—‚µ‚ؤ‚ف‚邱‚ئپBƒNƒŒƒWƒbƒg‰ïژذ‚ة‚àژx•¥’âژ~‚جچR•ظ‚ً‚µ‚ؤ‚ن‚±‚¤پB

‚Rپj‚Qژں”يٹQ‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حƒVƒ“ƒvƒ‹‚ةپu’m‚ç‚ب‚¢گl‚©‚ç“dکb‚ھ—ˆ‚邱‚ئژ©‘ج‚¨‚©‚µ‚¢پv‚ئچl‚¦‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB

‚Sپjژ©•ھ‚¾‚¯‚ج–â‘è‚ة‚¹‚¸•K‚¸‘ٹ’k‚ً‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پB

‚TپjƒOƒ‹پ[ƒv“I‚ة‘ه‚«‚‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚±‚ë‚ھ‘½‚¢‚ج‚إژه–±‘هگbگ\ڈo‚إچsگژw“±‚ً—v‹پ‚·‚éپB

‚Uپj‹àٹz“I‚ة‚àچ‚ٹz‚إ‚·‚©‚ç’ْ‚ك‚¸چظ”»“™‚ض‘i‚¦‚ؤ‚¢‚پB

‚Vپjƒ}ƒXƒRƒ~‚إ‚±‚ج–â‘è‚ًژو‚èڈم‚°‚ؤƒeƒŒƒr•ْ‰f‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚ب‚ا‚à‚ ‚è‚ـ‚·پBڈî•ٌ’ٌ‹ں‚ًچs‚¤‚±‚ئپB

پ،چإŒم‚ة

ٹG‰وڈ¤–@ƒLƒƒƒbƒ`ƒZپ[ƒ‹ƒX‚جƒgƒ‰ƒuƒ‹‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح‚±‚جƒyپ[ƒW‚إ‚ح‚¨‚¨‚ـ‚©‚ب‚±‚ئ‚µ‚©پAڈ‘‚¢‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚ي‚ê‚ي‚êچsگڈ‘ژm‚ح“ْپXٹX‚ج–@—¥‰ئ‚ئ‚µ‚ؤپA—\–h–@–±‚ة‚½‚¸‚³‚ي‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB‚¨چ¢‚è‚ب‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚çپA‚؛‚ذچsگڈ‘ژm‚ةŒن‘ٹ’k‚‚¾‚³‚¢پB“–ژ––±ڈٹ‚إ‚àپAƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“‚إ‰ً–ٌ‹ئ–±ژَ”CپAƒNپ[ƒٹƒ“ƒOƒIƒt“™‚ج–@–±‘ٹ’k‚ًچs‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB‚¨‹CŒy‚ة‚ا‚¤‚¼پB

ƒNپ[ƒٹƒ“ƒOƒIƒt–â‘è‚ةٹض‚ي‚炸پA•sˆہ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚çپA‚¨‘پ‚ك‚ة–@‚جگê–ه‰ئ‚ض‚²‘ٹ’k‚‚¾‚³‚¢پB

![]() –³—؟ƒپپ[ƒ‹‘ٹ’kƒtƒHپ[ƒ€‚ض

–³—؟ƒپپ[ƒ‹‘ٹ’kƒtƒHپ[ƒ€‚ض