成人年齢が18歳に引き下げられることが決まった模様です。

成人年齢が18歳に引き下げられることが決まった模様です。

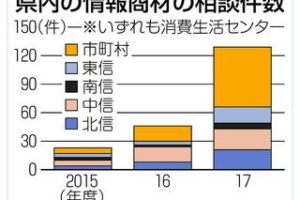

消費者団体では、若年成人者への悪徳商法の被害が多いことを踏まえて、慎重な意見も多かったのですが投票権などと共に

同じように合わせていく流れのようです。

結婚可能な年齢も18歳に統一ということになる模様です。

さて18歳といいますと、高校3年生から大学1年生くらいの年齢となります。

なぜ悪徳業者が若年成人者を狙うのか?

それにはいくつか理由があると思われます。

- 社会経験が少ないので、騙しやすい

- 部活やバイト先などの上下関係を利用し、圧力をかけやすい

- お金も消費者金融で簡単に貸すし、返せなければ親が返すので多重債務者やブラックリストなどの信用が悪い方が少ない

- 将来に漠然とした不安を感じていると共に夢も持っているので、儲け話に弱い

- いわゆる活きた法知識などがまだまだ教育不十分

などがあると思われます。

消費者団体では、正式な施行の前に、若年成人者への保護を強めるべきだと求めており、消費者契約法のデート商法規制や

就職やモデル養成など不安をあおる告知規制、取り消し期間を1年間に延ばす改正などが施行を待っています。

しかしながら、被害に遭ってしまった後に取り消ししようという、後からの保護ではなくてまずは、「被害に遭わない」

という事前の予防法務のほうがもっと大切です。

文部科学省では、法教育の重要性をうたっており、受験勉強などの知識だけではなく、社会で活きる知識も必要と

しております。

行政書士も、各地で法教育授業を行っており、特に消費者教育にも力を入れているところです。

私自身も、北区の中学校、小平市の小学校、武蔵野の私立高校にて悪徳業法に遭わない為の法教育を行ってまいりました。

そこで感じたことは、やはりまだ未成年なので「経験」がありません。

つまり、勉強する内容は、「将来」のことで自ら「体験」した事実に基づいての判断把握がまだ困難だということです。

よってビジュアルを駆使した視覚的、聴覚的なものから、事例紹介、体験談などの体験を疑似体感できるようなもの

が必要だろうと思います。

いずれにせよ、18歳成人は目の先に迫っています。子供を持つ親御さんも、自らの子供が被害に遭わないように

事前に知識を伝えていくことが必要ですし、若年成人のうちは継続的に見守ることも必要でしょう。

コメントを残す